2015년, 원하지도 않게 중간관리자가 되었다.

여러 개의 프로젝트를 여러 구성원들과 해 나가야 했다. 무엇부터 해야 할지 막막했다. 좋은 상사이고 싶었고, 성과를 내는 멋진 팀으로 인정받고 싶었다. 출근해서 퇴근까지 구성원들과 대화하고 업무에 대해 이야기 나누는 게 주된 일이었다. 여기저기서 들려오는 이야기들이 어느 하나 틀리지 않았다. 그리고 모두가 각자의 일을 열심히 하고 있었다. 그런데 일이 점점 엉켜갔다. 어디서부터 잘못되었는지도 모르게 꼬여 있었다. 각자의 일을 열심히 하는 것이 틀림없는데 일은 설명할 수 없을 지경이 되었다.

혼란스러웠다. 각자 열심히 하고 있는데 일은 왜 이렇게 엉망일까? 무언가 이상한 기류. 불편하고 껄끄러운 느낌. 이대로는 안 되겠다. ‘우리 요즘 일이 조금 이상해, 뭔가 잘못되는 거 같아.’ 구성원들을 다 불러 앉혀 솔직하게 말했다. 다들 고개를 끄덕였지만 딱히 왜 그런지 알 수 없었다. 겉도는 몇 마디가 오가고 대화는 끝이 났다. 다시 각자의 일을 열심히 했다. 우리는 일을 끝까지 해냈지만, 잘 해내지 못했다. 하지만 나름 각자의 일에 만족했고, 나도 괜찮은 상사로 남았다. 얼마 지나지 않아 구성원들이 하나 둘 떠나갔고, 나도 퇴사를 했다. 킴 스콧의 `실리콘밸리의 팀장들’을 읽으며 생각했다.

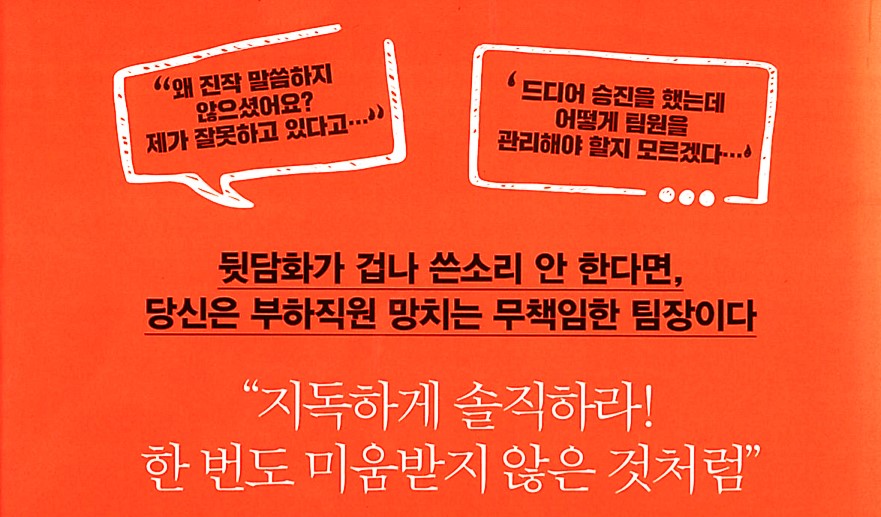

‘아, 그때 나는 좀 더 지독하게 솔직해야 했다.’

나는 분명 솔직했는데, 충분하지 않았다. 충분하지 않았다는 것을 그때는 알지 못했다. 돌아보면 나는 나쁘지 않은 성과와 함께 좋은 상사로 남고 싶었었던 것 같다. 퇴사한 친구들과의 모임에서 늘 얘기한다. ‘그래도 그때 참 재미있었는데,,,’ 그 당시를 회상하며 이런 아쉬운 말이 오갈 때마다 나는 다시 생각한다. ‘그때 조금 더 솔직했더라면? 그때 내가 일을 더 바로잡고 더 ‘잘’해주기를 요청했더라면? 그렇다면 이들과 혹은 이 중 누구와는 아직 일하고 있을까?’ 다시 그때로 돌아가 생각해보면 관계는 충분히 두터웠다. 돈독한 관계에 조금이라도 흠집이 날까 두려웠다. 얼굴을 붉히거나 불편함을 마주하며 일하고 싶지 않았다. 그렇게 해서 좋을 게 없다고 생각했다. 솔직하다고 생각했는데, 솔직하지 못했다. 솔직함을 표현하는 것에도 방법이 필요하다는 걸 알지 못했다.

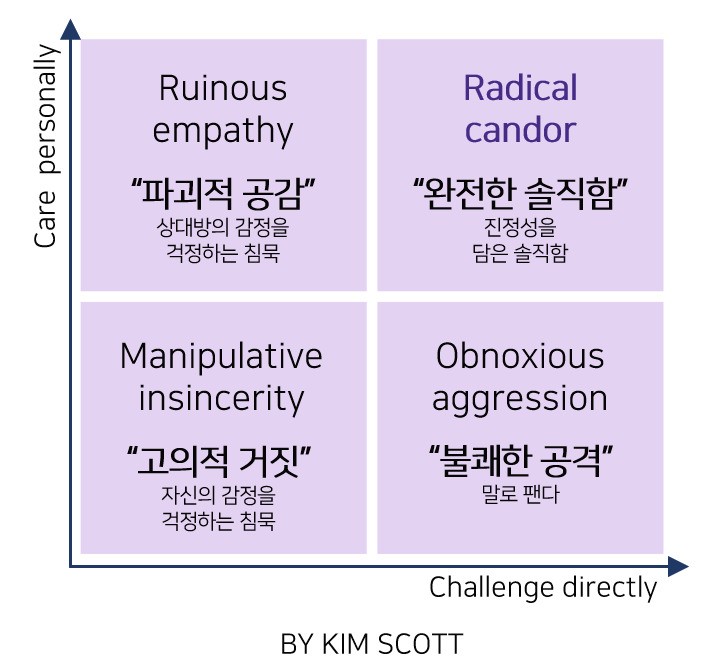

RADICAL CANDOR

“A management philosophy based on Caring Personally while Challenging Directly.”

인간관계에서 솔직함이 중요하 듯 직장 내에서도 협력과 성과를 위해서 완전한 솔직함이 필요하다. 사람들은 하루에 8시간 이상을 일터에서 보낸다. 다른 사람인 양 가면을 쓰고 회사 생활을 한다면, 회사 생활이 얼마나 지치고 힘들까? 많은 사람들이 일보다 사람이 싫어 회사를 떠나기로 결심한다. 이미 틀어진 상사나 동료와의 관계를 개선하기란 쉽지 않을 수 있다. 하지만 이대로 회사 생활을 유지하는 데 한계를 느낀다면, 그리고 더 나은 회사 생활을 해 나가고 싶다면, 킴스 콧이 설명하는 ‘완전한 솔직함’의 관계로 한 발 내디뎌 보면 어떨까?

완전한 솔직함의 두 가지 요소와 사분면

1) 개인적 관심(Care personally)

완전한 솔직함의 첫 번째 요소인 ‘개인적 관심’은 어제 무엇을 했고 오늘 뭐하고 내일 뭘 할지 궁금해하는 것이 아니다. 이 사람이 왜 이 일을 하는지? 인생에서의 어떤 선택들로 이 곳에서 일하고 있는지? 더 나아가서는 일과 삶이 얼마나 연결되어 있는지에 대한 관심들을 말한다. 회사에서는 각자의 일만 잘하면 된다는 사고방식에서 벗어나 모두가 인간으로서 외면받지 않도록 개인적 관심을 가지는 것이 중요하다. 하루아침에 개인에 대한 진정한 관심을 가지는 것이 되지는 않을 것이다. 주위 동료와 함께 밥을 먹으며 혹은 차를 한잔 하며, 삶에 대한 질문을 던져보는 것으로 시작해 보면 어떨까?

2) 직접적 대립(Challenge directly)

문제를 직접적으로 다루는 것이 어려운 이유는 관계가 있기 때문이다. 하지만 관계 때문에 문제를 해결하는 것을 주저하고 외면한다면 그 문제는 해결되지 않고 더 큰 문제가 되어 돌아온다. ‘너 왜 일을 이렇게 해?’라는 질책 담긴 질문에 숨은 의도는 ‘더 잘해야 해, 더 잘해볼 수 있을까?’ 였을 것이다. 그동안 그렇게 질문했다면, 문제를 해결하기 위한 질문 혹은 제안을 해보자. ‘이 문장이 잘못된 것 같아. 이건 이렇게 바꾸면 어떨까?’ 물론 고구마를 100개쯤 먹은 답답함이 밀려올지도 모르겠다. 하지만 중요한 것은 잘잘못을 따지는 것이 아니라 문제를 해결하는 것이다. 개인적 관심을 가지면서 문제와 사람을 분리해서 생각하는 연습을 해보자.

처음 듣는 솔직함, 무례할 수 있어요.

그렇지만 그냥 말하세요.

“그 설계는 15배는 더 효율적으로 만들 수 있는 거 몰라? 충분히 훨씬 더 잘 만들 수 있다고! 완전히 다 엎고 첨부터 해야 해!! 한 달이 날아갔어, 너 대체 뭔 생각하고 있는 거야!” 살벌하면서 무례하기까지 했던 델타쓰리의 CEO 노엄바딘이 한 엔지니어에게 소리치며 했던 말이다. 킴 스콧은 ‘격렬한 논쟁을 무례함이 아닌 존경의 표현으로 해석해야 한다는 것을 깨달았다’고 한다. 격렬한 논쟁은 살벌하거나 무례해 보일 수 있다. 하지만 이 살벌하고 무례한 대화는 돌려 돌려 무슨 말인지 알 수 없고 오해하게 하는 말보다 명확하고 개인적 관심과 직접적 대립이 만나 완전한 솔직함으로 가는 시작이라고 할 수 있다. 일이 잘 못되어 가고 있는데 아무 말을 안 하는 것보다 살벌하고 무례할 수 있지만 논쟁을 시도하는 것이 결국은 더 협력적인 태도라는 것이다.

상사가 자기 생각을 완전하게 드러내지 않으면 재앙이 벌어진다.

우리는 개인의 생각을 드러내지 않도록 오랫동안 학습되어 상대가 어떻게 생각할지 걱정이 앞서 자신의 생각을 가감 없이 솔직하게 말하는 것을 두려워한다. 하지만 함께 일을 하는 조직 내 관계에서는 꼭 해야 할 말을 하지 않으면 문제가 생긴다. 당장 문제가 드러나지 않더라도 결국 문제가 생기고 만다. 킴 스콧의 책을 읽고 나서 함께 일하는 동료들에게 완전히 솔직하기 위해 노력했다. 동료가 나를 어떻게 생각할지 보다 지금 하고 있는 일이 잘 되었으면 하는 마음과 상대도 쓸데없는 감정을 내세우기보다 멋지게 일을 해내길 원할 것이라는 믿음을 가지고 솔직하게 말하기를 도전했다.

혼내는 게 아니라 명확하게 얘기하는 거야!

이의를 제기하고 재해석하는 시도가 허용된다면, 개인 간의 치열한 논쟁은 결코 무례함의 표현이 아니라는 것 우리는 어떻게 받아들일 수 있을까? 우리는(혹은 나는) 완전히 새로운 소통을 할 준비가 되었을까? 호통치고 공격하는 듯한 논쟁을 우리는 얼마나 상처 받지 않고 할 수 있을까? 단어, 말투, 표정 하나에 이미 상한 마음으로 얼마나 건강한 논쟁을 벌일 수 있을까? 아마 상상만으로도 너무 불편하고 생각도 하기 싫어질 수 있다. 하지만, 앞서 말했듯 변화의 필요성을 느낀다면 발을 떼야한다. 각자가 속한 조직이 얼마나 완전한 소통을 하기에 열려 있는지 잠시 생각해보자.

가능하다면, 용감하게 시도해 보길 추천한다.

완전하게 솔직하라!

그리고 불가능하다면, 기꺼이 떠나라!

(책에서 낮은 성과를 내고 부정적으로 성장하는 팀원과는 서로 다른 길을 가야 한다고 설명하고 있다. 떠나는 것을 고심하는 분이라면, 책을 읽어 보시길 추천드린다.)

‘너의 200% 너무 부담스러워’ vs ‘너의 20% 너무 답답해’

솔직함에는 정도가 있다. 나의 솔직함이 부담스러울 수도 있고, 누군가에게는 답답할 수도 있다. 무작정 용감하게 솔직할 수도 기꺼이 떠날 수도 없다면, 나를 다시 보고 조직을 다시 돌아보자. 기준을 맞추는 것보다 우선 되어야 하는 것은 ‘솔직함’의 갭을 확인하는 것이다. 우리가 얼마나 솔직할 수 있는지 이야기해보는 것을 시작으로 점점 더 솔직해질 수 있다는 믿음을 가져보자.